梅山水庫

淮河是新中國成立后第一條全面系統治理的大河。70年來,淮河治理取得顯著成效,防洪體系越來越完善,防汛抗洪、防災減災能力不斷提高。作為治淮伊始便奮斗在淮河保護治理一線的“治淮人”,為總結好中水淮河公司70年來治水興水的經驗,繼承和發揚中水淮河人的治水思路和勘測規劃設計理念,近期,公司將陸續推出中水淮河經典工程系列專題宣傳,本期帶您走進《回首往昔崢嶸路(二)—— 梅山水庫工程》。

梅山水庫位于淮河重要支流史河上游,坐落于素有“紅軍搖籃、將軍故鄉”美譽的安徽省金寨縣縣城南端,是淠史杭灌區的主要水源工程之一,也是由我國自行設計、自行施工的當時世界上最高的連拱壩。大壩高88.24米,全長443.5米。總庫容22.63億立方米,控制流域面積1970平方公里,是一座以防洪、灌溉為主,結合發電等綜合利用的大(1)型水利工程。

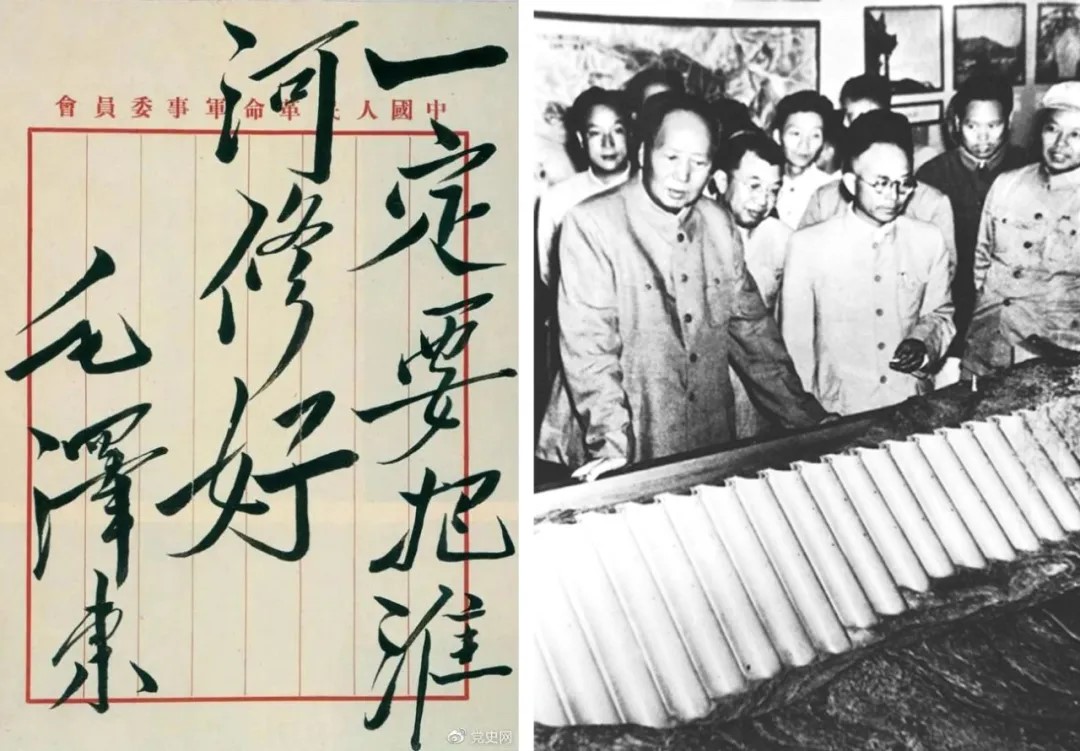

歷史上的這里,由于缺乏有效治理,河道淤積,旱澇災害頻發。1950年夏季,淮河流域連降暴雨,雨水匯聚成滾滾洪流,摧毀房屋,淹沒農田,“數百里的河堤全部失去作用”。1950年5月,淮河水利工程總局對史河、灌河進行了查勘,提出上游建梅山水庫的意見。1951年毛澤東主席發出號召“一定要把淮河修好”,同年4月,第二次治淮會議決議的《治淮方略》和1952年度工程要點,確定興建史河梅山水庫。

根據安徽省檔案館館藏1954年《關于同意安徽省委修建梅山水庫建議》檔案記述,當時梅山水庫控制流域面積達到2150平方公里,蓄水10億立方米,是控制淮南多雨山地的重要部分,離淮河最近,對洪河口以下淮河干流洪水的控制作用最大,是保障正陽關以下淮北廣大平原的關鍵之一,也是解除河南固始縣內澇的重要步驟。“根據淮河以往洪水規律,每隔五年十五年就可能發生一次相當大的洪水或非常洪水。為了保證中游不再受五零年式(到現在四年了)的洪水淹滅和保護潤河集蓄洪工程的安全,有迅速動工的必要。”從檔案文字中不難看出,修建梅山水庫已迫在眉睫。

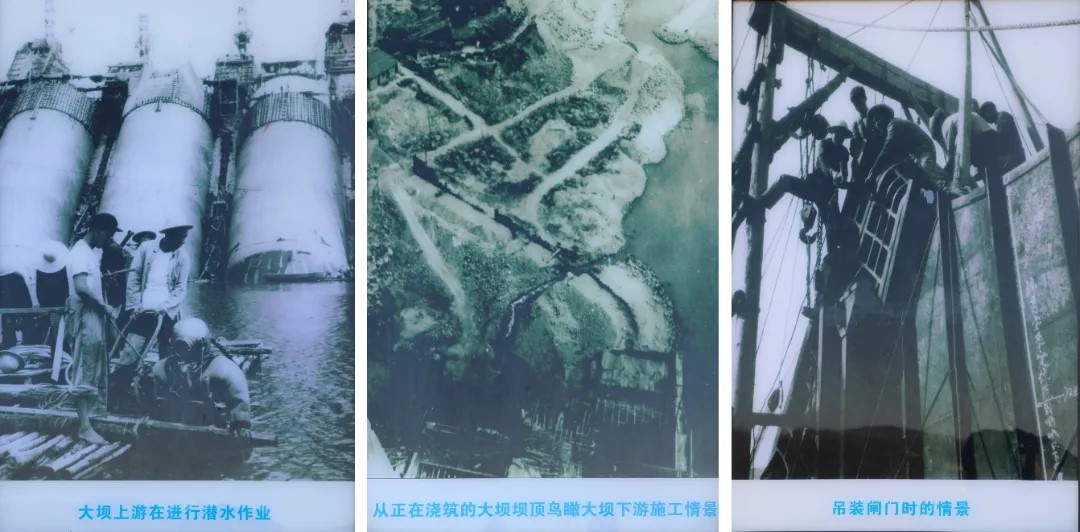

1951年6月底,治淮委員會組織梅山水庫設計工作隊,著手編制水庫設計文件,進行地質勘探和水庫測量、水文測驗等工作。1954年3月,梅山水庫工程動工興建。這是淮河流域繼佛子嶺水庫后興建的第二座鋼筋混凝土連拱壩,總庫容是佛子嶺水庫的4倍多。

面對工程量大、工期較短、工程建設復雜艱巨等困難,工程建設者們汲取佛子嶺施工組織的經驗,合理調配人力、物力,將龐大復雜的工程拆解為有序工序,使建設節奏緊湊高效;從前期勘察到施工方案敲定,他們嚴格把控,確保梅山水庫奠基在科學之上,讓每個環節銜接得天衣無縫。水庫建設一線,技術員們憑借建設佛子嶺水庫積累的土建經驗,遇斷層、軟基等難題,果斷采取加固、換填等措施;現場澆筑時,精準把控混凝土配比與振搗流程,復刻佛子嶺成功范例,使壩體堅如磐石。

一批批治淮人日夜奮戰,無畏嚴寒酷暑,實現了大壩“半年攔洪,一年到頂”的建設目標。1955年1月澆筑大壩混凝土,1956年4月大壩澆筑完成,8月即遇大水,水庫發揮了攔洪削峰的作用,成為淮河流域一座重要的防洪安全屏障。1958年初正式開始蓄水。水電站廠房于1957年第三季度開工,1958年8月完成,9月1日第一臺機組發電。1959年5月1日,四臺機組全部投入運行。1958年9月開發史河灌區,水庫下游興建紅石嘴樞紐。水庫建成以來,在防洪、灌溉、發電、水產養殖等方面發揮了顯著效益。

風雨60余載,梅山水庫屹然矗立在大別山群峰之間,依舊發揮著重要的防洪、灌溉、發電等綜合功能。在革命老區精神的指引下,水利人懷揣滿腔熱血,無畏艱難險阻,從規劃藍圖上的一筆一劃,到施工現場的一磚一瓦;從烈日炎炎下的精測細量,到寒風凜冽中的堅守奮戰,他們以實際行動續寫著老區精神的嶄新篇章,讓這座大壩成為不朽的豐碑,矗立在金寨大地,見證著水利人代代傳承的奮斗與擔當,永不停歇地守護一方安寧。

2023年1月,梅山水庫入選“人民治水·百年功績”治水工程項目名單。

皖公網安備34011102003644號

皖公網安備34011102003644號