三洋港擋潮閘

淮河是新中國成立后第一條全面系統治理的大河。70多年來,淮河治理取得顯著成效,防洪體系越來越完善,防汛抗洪、防災減災能力不斷提高。作為治淮伊始便奮斗在淮河保護治理一線的“治淮人”,為總結好中水淮河公司70年來治水興水的經驗,繼承和發揚中水淮河人的治水思路和勘測規劃設計理念,近期,公司將陸續推出中水淮河經典工程系列專題宣傳,本期帶您走進《堅韌不拔鑄豐碑(四)——三洋港擋潮閘樞紐》。

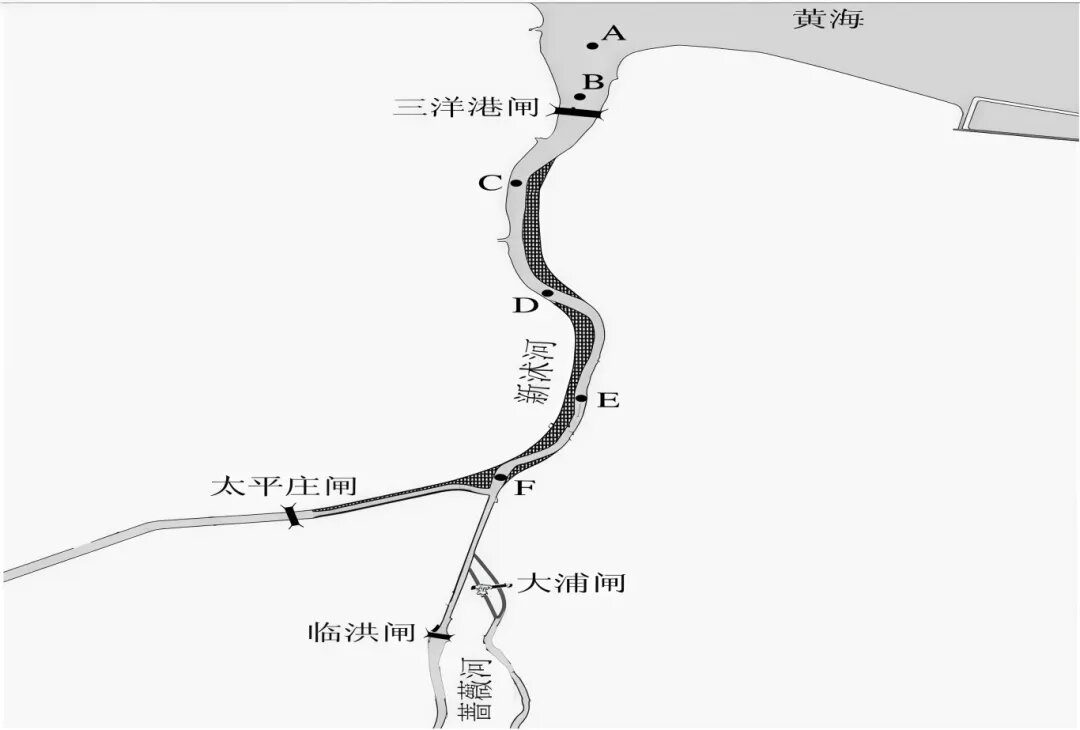

三洋港擋潮閘樞紐是治淮19項骨干工程中單體最大的工程,作為新沭河治理工程和沂沭泗水系洪水東調入海的關鍵控制性工程,被譽為淮河流域沿海“第一閘”,具有防洪擋潮、蓄淡、排澇等綜合功能,為Ⅰ等大(1)型工程,設計行洪流量6400立方米每秒,設計擋潮標準為100年一遇高潮位,主要建筑物包括33孔擋潮閘、3孔排水閘及上、下游引河等,擋潮閘總寬576.92米,是目前國內沿海地區淤泥質河口第一大擋潮閘,也是淮河流域工程規模最大、地質條件最復雜、勘測難度最高的海口閘。

“黃河奪淮”后,此地成為沂、沭河洪水入海口門之一,建設三洋港擋潮閘對整個沂沭泗水系洪水出路至關重要。早在1957年,在沂、沭河下游入海處建設擋潮閘就已經成為共識。當時《沂沭泗流域規劃報告(初稿)》中明確提出:“海口建擋潮閘,……沂沭下游通海港口應建閘擋潮……”。《1971年淮河流域規劃報告》的附件《治淮戰略性骨干工程說明》中,關于“東調南下”工程建設規劃也提出,通過河道擴大和建閘控制等方式,使沂沭河上游大部分洪水經新沭河直接東調入海。規劃后經不斷修改完善,最終三洋港擋潮閘作為治淮19項骨干工程的收官之作,被提上建設議程,于2008年10月正式動工。

三洋港擋潮閘位置

工程所處海口屬于淤泥質淤長型河口,面臨海淤土地基、多泥沙和海洋環境等復雜條件,工程建設難度極大,需要攻克海淤土建閘筑堤、河道沖刷、泥沙淤積、混凝土及金結電氣設備防腐等諸多技術難題。彼時,全國已修建的入海河口擋潮閘大多是中小型,沿海岸一線少有大型擋潮閘,可借鑒參考的工程經驗極為有限,建設難度可想而知,眾多設計單位望而卻步。

中水淮河公司(前身淮委勘測設計院)自1955年11月就參與編制1957年《沂沭泗流域規劃報告(初稿)》,三洋港擋潮閘從規劃設想逐步走向建成,對公司有著特殊的意義。面對重重困難,公司堅定決心,勇挑重擔,由楊中、孫勇等設計大師掛帥,帶領設計團隊精心籌劃,全力破解難題。經過多年孜孜不輟的創新研究,成功解決工程設計及施工中的重難點問題,為工程的順利實施和安全運行奠定了堅實的基礎。

三洋港擋潮閘內部啟閉機房

公司董事長孫勇在淮委二河樞紐建管局開展專題講座時指出:“沒有多少經驗借鑒,就要多進行方案比選,多做模型試驗。”在工程設計過程中,幾乎所有重難點問題都經歷了反復論證、課題研究、方案比選和模型試驗,創新了多項新技術、新材料和新工藝,均在工程建設中得到應用。

地基處理技術創新方面:首次提出新型灌注樁—粉噴樁混合式樁基礎方案,有效解決了在高潮差、深厚海淤土條件下建造大型擋潮閘水平位移大的地基處理關鍵技術難題;首次應用整體串聯、半封底超大沉井群基礎處理技術,成功攻克大孔口軟基水閘地基承載力、防滲及變形協調等難題。混凝土技術創新方面:研發多功能型聚羧酸系減水劑,結合大摻量磨細水淬高爐礦渣取代水泥,顯著提高了沿海建閘混凝土耐久性;制定快速溫度控制措施,應用于閘墩大體積混凝土泵送施工,有效解決了沉井基礎強約束條件下大流態高性能混凝土防裂問題。材料創新方面:研制出耐海水腐蝕的稀土合金鑄鐵材料,解決了海水環境下閘門埋件防腐蝕問題,該成果獲得國家發明專利。設備創新方面:研發出一種低速同步閉式傳動啟閉機,獲國家實用新型專利,提高了設備運行安全性和可維護性。軟件研發方面:結合工程需要,研發《水利工程勘察數據分析軟件》,有效提高了內業資料整理工作效率和地質勘察成果質量。每一項成果的取得都凝聚著設計者的汗水與智慧,激勵著公司持續開拓創新、聚力奮進,為保障江河安瀾貢獻更多的智慧力量。

2013年12月三洋港擋潮閘投入使用、運行以來,多次經受住高潮位考驗,各方面運行狀況良好,發揮了巨大的防洪減災作用。同時,在改善連云港市生態環境和交通條件,促進灘地開發利用和港口發展等方面也發揮著重要作用。工程榮獲2017年度安徽省優秀勘察設計一等獎、2018年度淮委科技進步特等獎及2019年度江蘇省優質工程獎“揚子杯”。

滄海茫茫,大河湯湯。三洋港擋潮閘宛如一條巨龍橫臥在黃海之濱,北望滔滔黃海碧波萬頃,南瞰新沭河畔風光旖旎,它以雄偉身姿與淮河水利人一起守護著淮河安瀾,繪就人水和諧的壯美畫卷。

皖公網安備34011102003644號

皖公網安備34011102003644號