八里灣泵站

淮河是新中國成立后第一條全面系統治理的大河。70多年來,淮河治理取得顯著成效,防洪體系越來越完善,防汛抗洪、防災減災能力不斷提高。作為治淮伊始便奮斗在淮河保護治理一線的“治淮人”,為總結好中水淮河公司70年來治水興水的經驗,繼承和發揚中水淮河人的治水思路和勘測規劃設計理念,近期,公司將陸續推出中水淮河經典工程系列專題宣傳,本期帶您走進《堅韌不拔鑄豐碑(十一)——八里灣泵站工程》。

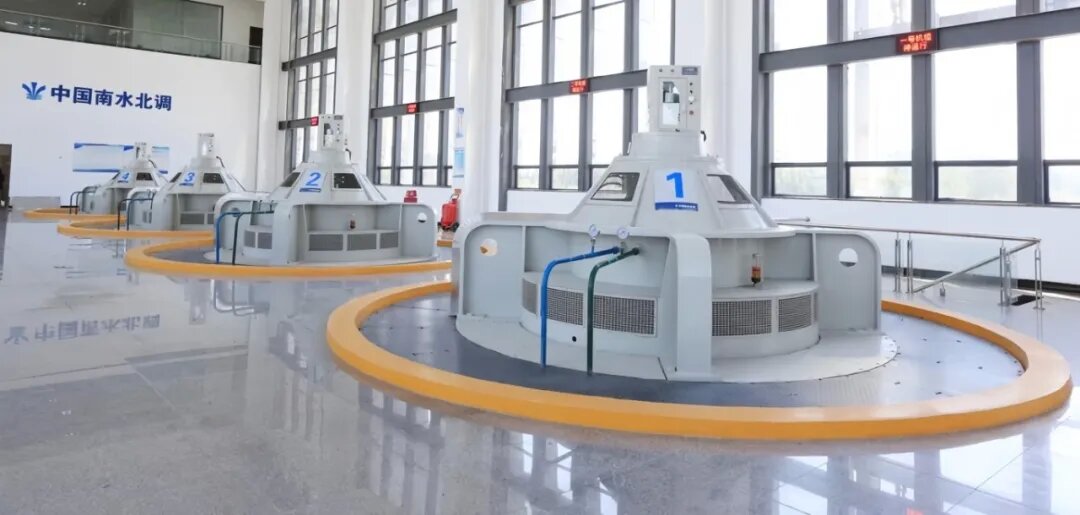

在東平縣的碧水長天之間,八里灣泵站猶如一顆鑲嵌在東平湖畔的明珠,閃耀著現代水利工程的智慧光芒。八里灣泵站是南四湖至東平湖段輸水與航運結合工程的關鍵樞紐,工程主要解決黃淮海地區東部、京津冀地區和山東半島水資源嚴重短缺問題,是南水北調東線工程第十三級泵站,也是黃河以南輸水干線最后一級泵站,在整個調水體系中占據舉足輕重的地位。

八里灣泵站于2010年9月開工建設,2013年11月正式通水運行。工程為Ⅰ等大(1)型,主要建筑物為1級。樞紐建筑物由進水引渠、清污機橋、前池、進水池、泵房、出水池、公路橋、出水渠、副廠房、安裝間和變電站等組成。設計洪水標準為100年一遇。

中水淮河公司承擔泵站工程的設計工作。秉持“功能為主、安全可靠、技術可行且經濟合理”的設計原則,通過精心籌劃與設計,不僅妥善解決了工程設計中的重點難點問題,還創新推廣了多項新技術、新材料和新工藝。

在選址方面,由于東平湖滯洪區屬湖相區地質條件,泵站工程選址及布置條件復雜,限制因素多。工程設計既要考慮滿足泵站調水及排澇要求,又要與現有灌排、泄洪體系互不影響,同時又要為二期工程和八里灣船閘建設預留場地。中水淮河公司通過實地考察,最終將站址布置在柳長河以東并采用堤身式布置方案,成功解決了滯洪區內泄洪閘、船閘及現有灌排體系影響下調水結合排澇綜合性泵站樞紐的布置難題。這一方案不僅符合南水北調總體規劃要求,同時也極大地節省了工程投資。

在滲透穩定控制方面,由于泵站站址地勢低洼和砂質地基特性,場區滲流及水文地質條件復雜,中水淮河公司在設計中創新采用三面圍封的地連墻并配合站下減壓井及排水系統,不僅解決了滲透穩定和承壓水問題,也節省了工程投資。同時,在深基坑降水方面,采取分層截滲、分層治理措施,改進了傳統深基坑單一的圍封截滲方式,為同類地質條件及類似工程施工積累了寶貴經驗。

此外,在泵站設計方面,采用空箱減壓板結合墻后回填水泥土技術,解決了軟土地基上高擋土墻穩定問題;運用自溢式出流方式,解決了泵站初始啟動出水流道出流技術難題,提高了機組安全穩定運行可靠性;選用土基上超大尺寸混凝土塊基型結構,避免了結構分縫,提高了站身結構的整體安全性;采用灌注樁后注漿技術,解決了深厚回填土上灌注樁承載力不足難題。

中水淮河公司以科技創新為突破口,不斷向“新”而行,向“質”飛躍。自工程建成以來,不僅為受水地區的城市工業和生活、農業生產以及生態環境直接補充水源,同時也為東平湖生態供水提供有力支撐,社會效益顯著。工程先后獲得2017年度全國優秀水利水電工程勘測設計銀獎及2017—2018年度中國水利工程優質(大禹)獎。

皖公網安備34011102003644號

皖公網安備34011102003644號