磨子潭水庫

淮河是新中國成立后第一條全面系統治理的大河。70多年來,淮河治理取得顯著成效,防洪體系越來越完善,防汛抗洪、防災減災能力不斷提高。作為治淮伊始便奮斗在淮河保護治理一線的“治淮人”,為總結好中水淮河公司70年來治水興水的經驗,繼承和發揚中水淮河人的治水思路和勘測規劃設計理念,近期,公司將陸續推出中水淮河經典工程系列專題宣傳,本期帶您走進《回首往昔崢嶸路(四)—— 磨子潭水庫工程》。

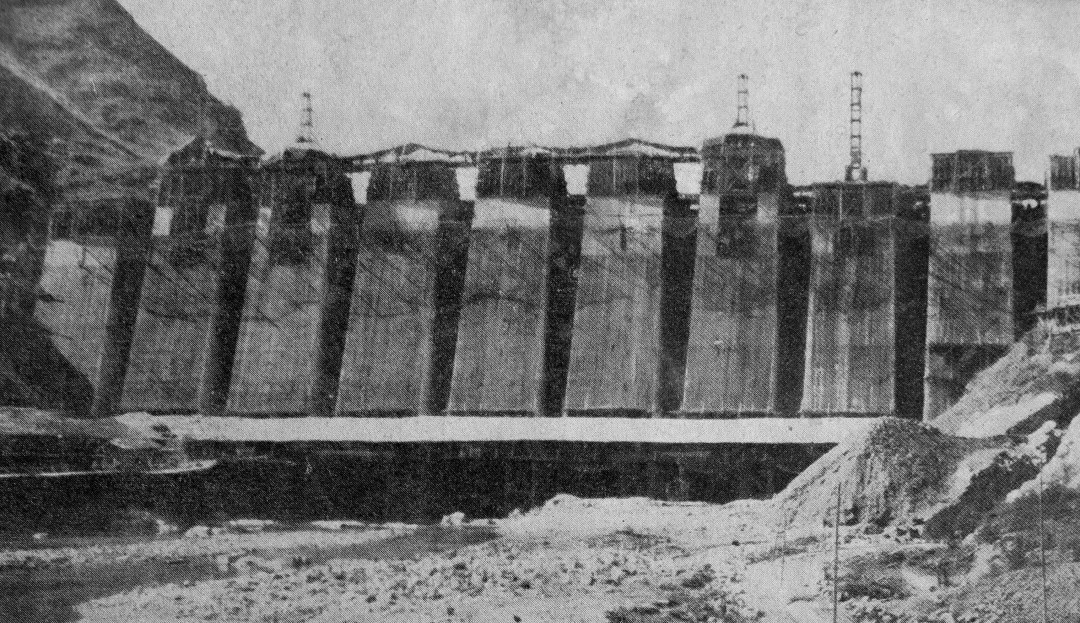

磨子潭水庫位于東淠河上游東支流黃尾河上、安徽省霍山縣磨子潭鎮境內,是一座以防洪、灌溉為主,結合城市供水、發電等綜合利用的年調節的大(2)型水利水電樞紐工程,距下游佛子嶺水庫大壩25千米,水庫總庫容3.47億立方米,壩址以上控制流域面積570平方千米。

1955年,水利部治淮委員會提出并經國家批準,在佛子嶺水庫上游修建磨子潭水庫,以提高佛子嶺水庫的防洪能力。《淠河流域水庫群規劃報告》中明確:為解除水旱災害,進一步開發水利資源,并配合解決佛子嶺水庫偏小問題,決定興建磨子潭水庫。

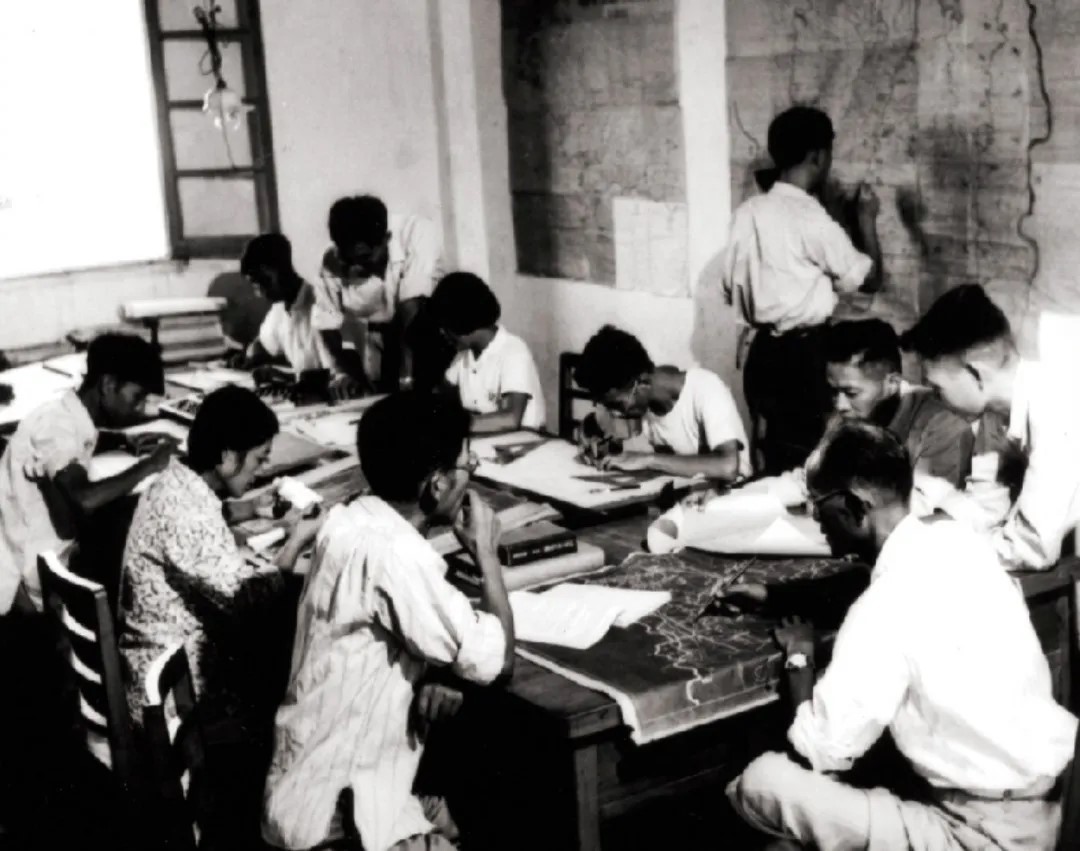

磨子潭水庫在設計上采用了混凝土大頭壩的形式。當時這種壩型只有50多年的歷史,全世界已建成的也僅有30座,而在國內更是第一個。在缺乏成熟的設計與施工經驗的雙重壓力下,老一輩的治淮專家們,日夜鉆研,通過大量的研究和試驗,采用應力函數法的有限差分方程計算壩身應力,并使用光彈性試驗方法校核等方式對壩身應力計算、結構設計等方面進行反復論證和修改,最終完成了壩體設計方案。

完成前期的關鍵準備工作,1956年9月工程開工建設,由治淮委員會勘測設計院組建磨子潭水庫工程指揮部負責施工。由于水庫位于大別山區淠河上游,地形上為峽谷,河床寬度僅有90米,且兩岸山坡陡峻,坡度在1:1至1:1.4之間,并有局部陡壁存在,因此清基爆炸數量大。按原定計劃,大壩開工前應當鑿通泄洪隧洞作為大壩施工期間導流之用,上下游做好圍壩,進行基礎開挖,然后再澆筑大壩混凝土。泄洪隧洞于1956年9月中旬開挖,而大壩要求1957年汛期就要起到攔洪作用,因此磨子潭水庫施工期限十分短促。為及時完成要求,磨子潭水庫工程指揮部結合當地的地質特點等,采用了分三期導流、分區爆炸、分區澆筑混凝土的方案,成功完成了約33萬立方米的混凝土澆筑。

1968年水庫全部工程竣工。磨子潭水庫的建成提高了佛子嶺水庫的防洪標準,調節徑流與佛子嶺、響洪甸水庫共同灌溉淠河灌區,發揮了綜合利用效益。幾十年來,磨子潭水庫在防洪、灌溉、供水、發電等方面持續穩定地發揮效益,為改善流域民生和促進經濟社會發展作出了顯著貢獻。同時,通過科學的調度管理和生態修復措施,水庫周邊生態環境日益改善,成為眾多珍稀動植物的棲息地,真正實現了水利工程與生態環境的和諧共生。

群山環抱,碧水萬頃。如今,這座最大壩高83.1米,壩頂全長331米的水利樞紐巍然聳立,守護著一方水土的寧靜與祥和。它是治淮前輩以卓越智慧與堅毅決心鑄就的堅實之壩,是守護淠河保安瀾的堅固屏障,更是人與自然和諧共生的見證。回顧治淮歷程,“回首往昔崢嶸路”,滿是治淮人不畏艱難、勇于擔當的身影。展望前路,傳承著“團結治水、科學治水、依法治水”精神的新一代治淮人,正續寫“堅韌不拔鑄豐碑”篇章,肩負使命,在守護淮河安瀾的路上奮勇向前。

皖公網安備34011102003644號

皖公網安備34011102003644號